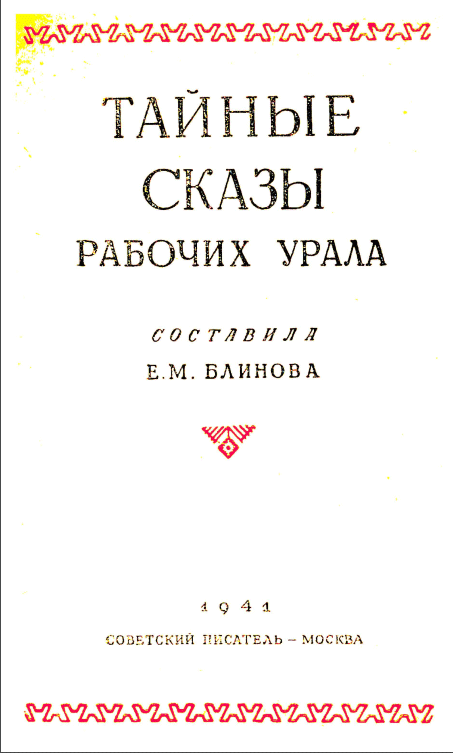

Титульная страница книги Тайные сказы рабочих Урала, 1941 год

Сказ об атамане Белая Борода

Было это, когда царица Катерина дела русские правила. Бедному народу плохое было время в здешних местах. Нагнали к нам крепостных со всех сторон, робить на господ да на заводчиков. А вокруг леса непроходные, болота зыбучие, горы высокие, звери лютые табунами ходили— жизнь мужику хуже каторги. Дотемна лес рубили, уголь жгли—на завод возили, а за каждую провинку кнутами бьют. Ране мужик землю пахал, а тут с лесом управляться пришлось. А лес-от неласков —задавить норовит. Вовсе невмочь стало: и свет не мил, и жизнь нерадостна.

Прошел тут слух, что появился казак-атаман Пугач. Будто судит он господ. Судит да приговаривает: «Не пей кровушку крестьянскую, не измывайся над бедными холопами». Дошла эта весточка и в леса наши Тургоякские. Тут наши мужики и задумались. Стали они тайно ходоков посылать, Пугача в леса для расправы звать. Одного пошлют, неделю ждут — ни слуху, ни духу, ни весточки. Другого пошлют—то же самое, и третий уйдет—вестей не несет, как в трясину провалится. То ли зверь их задрал, то ли приказчик догнал, то ли до хороших земель дошли, назад идти не торопятся.

Год прошел, а все по-старому.

Дождались весны. В лесу пташки поют, разливаются, рыба икру мечет, глухари на току стонут. И появился в лесу старичок. От стана к стану похаживает, радостную весточку рассказывает—пришел-де к озеру Тургояк атаман, «Белая борода» прозывается. Раскинул своп стан на высокой горе, а с ним будто сила несметная. Прислал его сам Пугач-атаман мужицкие жалобы выслушать, а злых обидчиков смерти предать. Со всех сторон идут мужики на гору высокую, к атаману «Белой бороде». Не с пустыми руками идут—на расправу злых приказчиков тащат с собой. Ненароком попался господский сынок — и его волокут. Он идет, ревет, упирается— знает, собака, что смерть близка.

«Белая борода» мужиков ласково встречал, бороду седую поглаживал, жалобы мужицкие выслушивал, скорый да правый суд вершил, обидчиков смертью наказывал, обиженных казною одаривал. Легче стало жить мужику — горькая каторга сгинула, приказчики стали ласковые, а хозяева в лес и носа не кажут—за шкуру свою собачью побаиваются.

Да скоро от нас атаман ушел, молодых мужиков он с собой увел, напросились они в попутчики, пошли с атаманом правду искать. А постарше, семейным — куда идти, жены за руки придерживают, дети за шею цепляются.

Недолго гулял удалой атаман. Настигло его на Увельке - реке огромное войско царицыно. Большой генерал из пушек палит, «Белой бороде» сдаваться велит. Да только не сдался удалой атаман, от пули генеральской смерть принял; войско его по лесам разбрелось. А гору, где станом стоял атаман, с тех пор горой Пугачевской зовут.

Бунт в слободе Воскресенской

Давно это было, робята... Мне вот шесть десятков лет, а и меня ишшо не было... Я от дедыныш слыхивала... Картошку тоды не ели... да и не знали ее... Грамоте не разумели. Грамотеями-то больше волостное начальство было... А они от мужика особо вели... Был впору грамотей Андрюшка Варушкин, письмоводителем в волости робял. Ну, этот с мужиком всегда вел запросто... Любили его мужики... И верили ему во всем...

Ну так вот, жили старики ничаво. Хлеб сеяли, рыбу в Миассе ловили... скота иные не мало держивали. А тут на тебе: каки-то порядки стали меняться. Из губернии распоряжения разные шлют: то семена не гожи—другими сеять велят из Москвы, Питера аль из заморских стран. Только сеять под пристрасткой заставляли сперва при полости... потом мужиков... Дед сказывал, сеяли... Ну, свои разбросают... Хлебина вырастет, ишшо тебе море золотое, а ихной, бывало, и вовсе не зайдет, а то растет, так и не глядел бы на него. Известное дело, баре. Сидят в губерние да в Питере... и выдумляют. Гумаги учнут писать, семена шлют... Оно, можа, и правда в заморских краях той хлеб рос так, ишшо семена в колосу как бобы... Ну, а у нас, ишшо у мачехи, не дома... Мужичье наше ни в какую не удалось раз, вдругорядь не заставишь. А тут шлют гумагу: «Тките, бабы, на широких бердах медных». Оно к нови-то привыкать неловко сразу-то... Соберутся бабы на завалинке и тар-тар-тар: значит, ткать не будем... Потом гумагу шлют насчет картофии... Картофией тоды знали, а не картошкой, как ноне. А гумажка та грозная: «Сей да и только. Она-де хлебу замена».

Ты вот с Витькой Гаичпковым дружишь, а его прадедушка был в ту пору волостным писарем. Сурьезной мужик был. Добром слова ни с кем не говаривал. Вызовет он, бывало, в волость, строчит-строчит мужика, аж пот прохватит. И все картофию садить напорствует. Уйдут мужики, и никак им невдомек: к чему такие строгости? Не к добру, думают, и где ее, эту картофию, взять? К чему все это? А тут еще странники к Долматову монастырю пробирались али обратно шли... Они, эти странники,— дотошный народ, во всех местах перебывают, известно, народ им верил. Ну вот, один старец мужикам и рассказал, будто был такой окаянной старец богоотступник. Задумал умирать. И говорит, окаянный: «Когда помру, похороните на бугре». Сказал и тутока, не сходя с места, помер... Его похоронили как сказывал, а на тоем бугре и вырасти дикая трава, коей на свете ишшо не было... картофия, значит. И будто про это все в библии прописано. Мужиков и баб страх одолел, и пошло: «Дьявольски яблоки, чортовы яблоки... Антихрист скоро придет... Бары все это заводят... Души-то свои они давно антихристу продали...»

А тут еще другой слух замешался. С Березова приехал Ванька Федоров, по прозванию Люсый, говорил: «Слых носится—все запроданы под барина». А приехал он к Андрюшке: «Не слыхивал ли в волости каких таких разговоров?»

Андрюшка-то ему говорит: «Слыхать—не слыхивал, а читать—читывал что-то вроде этова».—«А што писано?»— «Не упомню, што... Кака-та важная гумага за печатью от царя самого. Помешали мне ее дочитатьть... У головы таперя». —«А ты вспомни, Андрей Иванович»,—упреждал его Люсый.

Ну, Андрюшка-то и сказал, ишшо будто там прописано, што все государственны какому-то помещику отдаются...

Как скажет он это—Люсый-то и смекнул,— он был толковый мужик, понаслышался от своего деда, коей был помещичьим, не мало. Упрашивать он стал Андрюшку: напиши да напиши на память той царской указ. А Андрюшка тот указ царской и настрочил. А Лютой собрал мужиков да и рассказал все. Тут и пошло.

Разослали гонцов по другим волостям... Было это по весне, снег уже стаял, грязища стояла... В слободу нашу Воскресенскую народу темным-темно понаехало, кто с дубьем, кто с палочьем, кто с серпом, кто с чем попало... Сперва подались в волость. Все гумаги передрали, перерыли—искали царскую грамоту. Писаришку схватили да на Миасс. Вода была люто холодная. Ну, все одно, связали писаришку веревками и давай купать.

А тот кричит: —Помилуйте, братцы! Простите меня, грешного! Ну, выташшат его: —Сказывай, где-ка царева гумага!.. A-а, не знаешь? Ишшо, робята! И опять купают. Да так до смерти и закупали его. За других взялись... Вся бела косточка в ночки темные поудирала: кто в Челябу, кто в Щадринск, кто в Курган. А поп рыжий Лев не успел, так на колокольню забрался.

Сильно не любшш итого пола. Хитрущий был ровно лиса. Дедынька сказывал про него: одни ловил в Миассе шшук. много поймал. Вот стали бабы пороть рыбу, а внутре у одной мышонок попался. Ну, известно, бабы крестятся... Окаянная шшука... Что делать? Пошел рыбак к попу и говорит: —Батюшко, батюшко, таки-де вот дела...

А он, хитрюга, глаза прижмурил и говорит тому рыбаку: —Ну, рыбу туе есть нельзя. Погана она. А рыбак говорит: —Нельзя ль, батюшко, освятить ее? Известно дело, рыбаку жаль шшук. Шшуки болыпи да жирны. А поп смеется: —Што ты, што ты, разве в писании сказано, где рыб святить! Ты лучше оставь-ка их мне, я тута посмотрю их хорошенько, можа, каки еще дьявольски знаки найдутся.

Оставил рыбак. Вдругорядь пришел. У попа застолье. Пироги шшучьи... Спрашивать не стал... чего уж тут, коли поп дьявольскую рыбу ест! Ну, ишшо дедынько сказывал про этого попа. Будто приходит поп с крестом в дом к мужику одному. Видит, робяты сидят да кашу едят. —Где ваша мамка?— спросил он. —Ушла,— говорят робяты.

Тоды поп к ребятам подсел и будто кашу по спытать хотел, взял ложку да и давай уминать. А робятам каши жалко стало, ну и заорали: мать-то в голбце сидела и вылезла. Видит, поп кашу ест, и хоть и поп, она брякнула: —У, бесстыжая рыжая рожа!

Так его Рыжиком-то и прозвали. Вот какой поп был. Ну, этот поп не успел удрать, дак на колокольню со старостой церковным забрался да там и просидел, пока войска не пришли. А как спознали в губерние про смуту ту - казаков да солдат послали с пушками. Сам губернатор приехал. Уж штой-то по-смешному прозывал его дедынько: Обруч... Никак на наших-то мужиков и впрямь обруч набил. Был он из себя невидный, кругленький, как шарик, катится да покрикивает. Страсть, как этого Обруча боялись, даром что маленький. Как спознали, что казачье с пушками идут, в слободу, поди, мужиков тысяч десять со всей округи понасобиралось. У церкви на площаде костры жгут, как на пашне... Ждут Обруча. А он с красноярской стороны показался. Мир да поскотину вывалил. Солдаты да казачье на конях летят. А Обруч скомандовал из пушек стрелять. Как ахнут - человек пять намертво зашибли.

Ну тут бежать пустились, кто куда, а казачье в погоню. Мужики—в бор, в полевых избушках прячутся, кто в голбец забрался. За Боровлянкой в полдень пороть мужиков стали. Шибко пороли. Аж кожа отставала от мяса. В спинах занозы оставались. Вся деревня собралась смотреть страсти. Бабы, робятишки воем воют... А они хлешшут и хлешшут... кому двадцать пять, кому двести пятьдесят, а как добрались до Люсого да до Андрюшки, солдатьё да казаков выстроили в двуредь один против одного, у каждого по палке. А промеж того ряда начали их водить. Водили-водили, они уж в бесчувствии попадали, их на тележку взвалили и бьют п бьют. А Обруч бегает около солдат да орет: — Чаво плохо бьешь? Сам хошь получить? Бей шибше!

Водой потом обливали обоих. В памятство как пришли, их в цепи заковали да в челябинский острог увезли. Потом их судили и сослали на вечную каторгу в Сибирь. А когда казачьё приехало, поп с колокольни слез. Да прямо к енералу-то списочек подал. Ну, порют да в списочек заглянут. Ежели кто в списке у попа был, того пороли шибше. Вот он гадюка какой был! А за эти его дела дали ему орден Владимира да еще в Челябу благочинным назначили, а дитё его, будто, бесплатно учили - и все за то, што на колокольне просидел да народ выдавал...

Вот, робяты, каки дела-то были... Вот она кака картофия-то!

Бунт на Царево-Александровском прииске.

Это было вскоре после приезда на золотые промыслы Миасса царя Александра I—на Царево-Александровском прииске. На прииске в те времена был смотрителем жестокий человек Шлыкин.

Рабочие его боялись, как огня, но и были злы на него, потому, этот Шлыкин много народу извел, и по его вине немало людей сгинуло под плетьми палача и на вечной каторге. Тогда на золотые промыслы рабочие сгонялись отовсюду и назывались они ссыльные, а также множество было беглых каторжан солдат, эти были закованы в цепи. На лбах кандальников были жженые клейма, уши рваные и ноздри тоже.

Жили рабочие по летам у промывок, под открытым небом, а зимой—в сараях-бараках на Каскине, в двух верстах от прииска, там были приисковая контора и хозяйские промысловые склады. Закроют на замок рабочих в бараке, поставят парашу, а у дверей, снаружи часового. Как в тюрьме. Кормежка была: щи капустные, фунт хлеба да кипяток. Жили рабочие плохо. В бане по месяцам не мылись, а работали по целому дню с утра до вечера. В то время в шахты не лезли, казне золота хватало на верху земли. Инструмент был: кайло, лопатка, желомейка и насос деревянный. Приходилось, что работали по колена в воде, в низких местах. Тут люди гибли, как мухи, потому, босые, в неможной одежине, простужались, болели и умирали, помощи никакой не было. Докторов или лекарств и в помине не было.

Едет это раз смотритель по промысловым работам, а рабочие как раз обедали тут же около промывок. Сидят вокруг больших ведер деревянных и хлебают хлебово. И как раз разломил одни контрашный татарин кусок хлеба, а в нем мышонок запеченный. Татарин, конечно, тоже человек и мышей не ест. Гвалт поднялся. Были в то время вятские мужики, по договору работали на прииске. Этим больно трудно было после деревни на промыслах. К рабочим подъехал Шлыкин и кричит: — Что за шум? Молчать! — Чаво ж это? Мышами кормите! Мы, чай, не скотина! Нанимали — то говорили, а теперича — другое! Мы не каторжные, на мышах робить не будем.

И все обступили смотрителя, а татарин сует ему кусок хлеба, из которого мышиный хвост торчит.

Смотритель знать ничего не хочет, кричит свое: — Чего орете! Выброси мышь и жри! А татарин свое: — Не хочу ашать! Сам ашай! Бросил хлеб под ноги лошади смотрителя: — Вот твоя хлеб! Моя не каторжный. Нит! Не буду робить. Татарина вятские поддержали. — Переписать всех!— приказал смотритель штейгеру.— А вечером, если не будут работать, доложить мне!— коня пришпорил и уехал.

Эта партия рабочих приступила к работе, потому, кучка маленькая, а тут еще солдаты вооруженные и казаки с нагайками. Хлестанули одного-двух казаки нагайками, ударили прикладами солдаты в спину,— поневоле будешь работать.

Шлыкин дальше поехал, лютует, сам не свой. А тут случись увидеть ему в одной кучке рабочих на промывке пятно красное. Подъехал ближе, а это рубаха красная на парне молодом. В те времена боже упаси, коли начальство увидит на ком фабричного изделия одежину,— значит, золото украл рабочий, не иначе. Потому заработка еле хватало на харчи рабочему, а если и оставались гроши, то на них не заведешь красную рубаху. Велел выпороть смотритель парня. — Будет знать, как на краденое золото рубахи красные заводить. За сына вступился отец-старик: — Помилуйте,— говорит,— ваше благородие! Рубаха-то уж полиняла, парень непьющий у меня, ну, и скопил на рубаху. Молодой, погулять охота. Лучше бы и не говорил. Заодно с сыном избили. А на другой день утром пятьсот вятских мужиков и несколько кандальников отказались работать. Вятские свое: — Давайте паспорта! Домой уходим! А кандальники свое: — Все равно подыхать! Не будем работать! Давай управителя! — А! Не будете? Ладно!— и скомандовал смотритель казакам и офицерам взять бунтовщиков по фамилии Бушмакова, Кондратьева, Ягомата Валиева и Курочкина. Но рабочие не дали. Двинулись на стражу и офицеров со смотрителем, прямо лавиной прут. Те едва успели добежать до часовни—памятника в честь приезда Александра - и заперлись. Но Шлыкин раньше смекнул, в чем дело, послал гонца в Миасс с донесением.

Из Миасса только к вечеру прискакала сотня казаков, и Бушмакова, Кондратьева, Ягомата и Курочкина забрали и заперли на замок. Рабочие работать отказались— и их также набили битком, и зимние бараки на Каскине и заперли под замок, часовых приставили. Три дня держались рабочие—не выходили на работу.

На четвертый день приезжает из Златоуста на прииск губернатор с управителем горным. Перво-наперво, конечно, поговорили со смотрителем Шлыкиным,— начальство высокое. А разговор их был такой: — Чтоб не было повадно другим, выпороть вожаков! Без всякого следствия губернатор написал в конторе приказ: «За подстрекательство к бунту провести сквозь строй вожаков...»

Вывели рабочих из бараков — вышел губернатор с управителем. — На что жалуетесь? Почему праздно лежите? — Нас обманули, ваше сиятельство! Заморили! Домой хотим! — Подать мне пищу, коей кормите рабочих!— скомандовал губернатор. А щи мясные, каша и хлеб—все было: смотритель приказал на этот раз отменно приготовить.

Попробовал губернатор щи и гаркнул: — Выпороть зачинщиков! Рабочие двинулись вперед, кричат: — Это обман! Мы до царя дойдем! Губернатор с управителем вскочили в карету — и в Миасс.

На другой день, на полянке около Каскина, выстроили всех рабочих и на кругу провели сквозь строй вожаков по «зеленой улице». Бушмаков—вятский, горячий мужик, прошел первым, - получил сто ударов розог под барабанный бой. Кондратьев—мальчишка лет восемнадцати, он падал, его отливали водой и опять били. Курочкин Аким был больной кандальник, бежал он с Златоустовского завода. Кровь у него горлом шла. Его забили насмерть. Ягомат—башкирец здоровый, когда пошел по «улице», крикнул: «Все равно работать не буду!» Ему башкиры товарищи ответили из рядов: — Не будем! Терпи, Ягомат! Ну, и избили Ягомата шибко — до полусмерти. А тело Акима Курочкина закопали казаки в кустах около Каскина. Пришлось рабочим приступить к работе.

Вскоре Бушмаков, Ягомат и Кондратьев бежали вместе с дочерью Акима Курочкина с прииска. Их нагнали в Ильменских горах казаки, за Миассом. Бушмакова, Ягомата застрелили, а Кондратьев с Аксюткой бежали неизвестно куда.

Блюмовский разрез

Старики рассказывали—давно это было, может, сто лет, а то, может, и больше, ишшо при казне. На Миасских золотых промыслах рабочего-старателя начальство на земляной работе по двадцать часов в сутки морило, а кормили хуже своих собак охотничьих.

Был в те поры управителем Миасских золотых казенных промыслов генерал Блюм, такая изъедуга, что страсть. Старик вовсе седой, во рту одни пенечки торчат, и зався от него винищем разит, прямо бочка винная. Глазом искоса глядит и усы свои покручивает. Бил он смертным боем рабочих самолично, а то прикажет казакам-стражникам или палачу стегать розгами, кто в чем провинится. На заводах свои каты, палачи, значит, были. Ну, известно, рабочие на этого генерала шибко зуб грызли, потому, жисти от него не было, хоша в петлю головой.

На Царево-Александровском прииске, он-то сейчас Ленинским прозывается, по приказу генерала были поставлены беглые кандальники, разрез проходить, значит, углубку в почву. На том месте богатимое было золото. Работа тяжелая, порода щебнистая; пески брали прямо из-под камня. Рабочие камень окопают и выворачивают. Тут и песок промывали около разреза, на желомейках. Вода к промывке по канавке с горы стекалась. Генерал, почитай, кажинный день наезжал из Миасса на прииск осматривать работы в разрезе. Вот на этом разрезе случилось такое, что крепко в памяти припечаталось; посейчас старики памятают, а мне о том покойный отец рассказывал.

Кончили раз поверку. Кандальники полностью налицо оказались. Спустились они один за одним в глубокий ров и стали всяк к своему месту. Одни в забой, другие к станкам-желомейкам, третьи к тачкам, чтобы пески к промывке подвозить.

Разрез казаки верхом вокруг оцепляли, а у каждого станка-желомейки и внутро разреза солдаты с ружьями стояли, такое заведение было. Станки-желомейки все на замках и сургучными печатями припечатаны, чтобы золото рабочие не крали. Пошла работа. Известно, отстал кто, того казак живо нагайкой по спине огреет.

Кандальниками работали не то Степан, не то Силантий по имени, хорошо не припомню, а другой Петр. Говорили, будто Степан лет двадцать назад робил на Царево-Александровском прииске, да бежал после бунта приискового в Сибирь, и поймала его облава казачья вместе с Петром в лесах и пригнала опять же на этот самый прииск. Только о том, что Степан бывал на Миасских промыслах, никто не знал, окромя его дружка Петра. Петр на этом самом Царево-Александровском прииске робил, и смотритель враз его узнал и велел выпороть.

Избили Петра до бессознания и, как малость оклемался, опять-таки робить заставили. А то раньше их со Степаном отхлестали в пожарном сарае, в Миассе; поймали их, толку никакого не добились «кто и откуда», и пригнали на прииск.

У Петра штаны и рубаха присохли к болячкам и при работе больно донимали. Петр только скорчегал зубами. А еще вошь болячки разъедала. А тут смотритель возьми и поставь Петра возить к промывке в тачке песок.

Настил из деревянных плах, неровный, а по нему катить тачку надо в крутой подъем из разреза к промывкам, и коли не станет сил и тачка встрянет колесом промеж плах, враз казак—хлест по спине. А тут еще лихорадка его донимала. Стенай хотел дружку помочь оказать: его к станку поставил, а сам тачку возить стал. Казак это заприметил и ожег нагайкой Степана; тот вываливал песок из тачки у станка. Пришлось Степану встать к станку.

А тут сам генерал катит с казаками и смотрителем. Казак это сейчас: «Смирно!» Вылез генерал из коляски, косит шарами, ус крутит, а за ним смотритель бежит, не отстает от него. Колодники сразу заприметили, что Блюм вовсе лютый приехал—не иначе как драться будет! А Степану и того хуже: генерал на него зуб имел.

Был такой случай: Блюм осматривал работы в разрезе, и подойди это он к станку, у которого Степан стоял. Взял гальку из промывки, повел по ней своим белым платком, а на нем желтое пятно глины обозначилось.

Посморел своим косым глазом, прихмурился:

—Плохо стараешься!

А Степан молчит, шурует песок в станке. Генерал как закричит:

—Слышишь?

Такое тут зло Степана взяло, - возьми да и скажи: —Мы в бане, ваше сиятельство, месяцами не моемся, ничего, молчим!

Ажно захлебнулся генерал: —Двадцать пять розог! - и прочь отошел.

Степан розги не забыл и ненавистно глядел на генерала, а того вроде как тянуло к Степану. Насупротив его станка остановился и, так это, усмехаючись, говорит:

—В бане был?

И впрямь, видать, помнил он Степана. Сам нагнулся, поднял гальку из кучи промытого песка.

—Был, ваше сиятельство!—и таково с ненавистью на генерала смотрит и стоит, оперся на черенок лопатки

—А моешь все же отменно плохо! Сводить его еще разок в баню! И на этот раз попарить вдвое больше! - приказывает смотрителю.

Тот только рот раскрыл, Степан как размахнется лопатой да генерала по башке! Генерал и не ойкнул, свалился в лужу глины у самого станка. И таково стало тихо. Не ждали, значит, солдаты; казаки и кандальники с лопатами и кайлами стоят, не шелохнутся. Смотритель первый крикнул, аж взвизгнул:

—Уби-и-л!—да к коляске. Но тут солдаты и казаки на Степана набросились, один ружье на него наставил.

—Стреляй! - говорит Степан,—все одино подыхать! Душу хошь отвел. Гадюку эту изничтожил! - и лопату бросил. - Прощайте, други-товарищи!..

Набросились казаки на Степана. Да тут загудели рабочие, шелохнулись, кайлы и лопаты в руки—и двинулись из разреза.

—В ружье! Цепь округ! - кричит командир.

Затворами щелкают, и солдаты ружья в разрез на рабочих наставили.

—Вертай назад! Стрелять будем!

Что тут делать - лопаты да каелки ружья не перетянут. Остановились, смотрят, как руки Степану скрутили и повели под конвоем в сторону Каскина. Мертвяка-генерала казаки положили в коляску и в Миасс повезли.

Что со Степаном сделали, не дознался никто. А только одна его судьба: то ли каторга вечная, то ли смерть принял.

О Пугачеве

В XVIII и первой половине XIX столетия уральские заводы были заводами-каторгами. Положение приписных к заводам крестьян и постоянных рабочих-мастеровых было исключительно тяжелым. Многочисленные документы говорят о том, что «за тяжелую работу в подземелье в течение шести, семи, восьми и даже двенадцати часов по невозможным к исполнению урокам, кроме хлеба и воды, рабочие получали высшую плату менее трех копеек серебром», что «в рудничные работы посылались дети восьми лет и за шестьдесят, совершенно увечные, слепые и хромые», что «приказчики и нарядчики, незнамо за что, немилостиво били батожьем и кнутами и многих смертельно изувечили», что «за принесенную в обиде жалобу, дабы и впредь нигде не били челом», навязывали «яко татю на шею колодки и, водя по улицам, плотинам и по фабрикам, ременными кнутьями немилосердно мучили».

Палки, плети и пытки, оковы и цепи во время работы поддерживали «порядок» на заводах и вызывали в ответ со стороны рабочих и приписных крестьян бунты и волнения. В 1760 году восстали приписные крестьяне на Авзяно-Петровском заводе, к ним присоединились молотовые мастера, прекратилась работа в некоторых цехах, перестали жечь уголь в куренях. Восстание было подавлено с необыкновенной жестокостью. В том же году восстали крестьяне шадринских деревень, приписанные к Каслинскому и Кыштымскому заводам. Заводские крестьяне обнаружили удивительную организованность и дисциплину. Восставшие были разорены, триста человек посажено в тюрьму.

Среди заводских мастеров также не прекращались волнения. Заводовладельцы рассматривали заводских мастеров как своих крепостных, а мастеровые требовали, чтобы их сравняли с приписными крестьянами. Записки оренбургского губернатора. Памятная книжка за 1865 год. Рукописная выписка, хранящаяся и Свердловском краевом музее.

Из челобитных приписных Невьянского завода. Архив завода.

Непрерывные поколения 60-х и 70-х годов XVIII столетия среди горнозаводских рабочих подготовили прекрасную почву для успеха, который имело появление Пугачева на Урале, и обусловили активное участие горнозаводских крестьян и рабочих в восстании 1773/74 года.

Уже в октябре 1773 года поднялись заводы Южного Урала: Авзяно-Петровский, Белорецкий, Воскресенский, Вознесенский. В ноябре к ним присоединились Катавский, Симский, Юрюзанскнй. В декабре восстал почти поголовно Златоустовский запод, а в январе 1774 года рабочие Каслинского и Кыштымского заводов присоеди¬нились к Пугачеву, и заводы остановились. И в Прикамском крае, заводы Ижевский и Боткинский с радостью встретили Пугачева.

Восставшие рабочие были выделены в особые полки.

Особенной любовы о уральских рабочих пользовался, по-видимому, Белобородов—» Белая борода». О нем сохранилось наибольшее количество преданий. Это был выдающийся организатор, который, еще не вступив в непосредственную связь с Пугачевым, сделался одним из руководителей восстания.

Весь горнозаводский Урал был охвачен восстанием, и неудивительно поэтому, что именно здесь, в Златоусте и Челябинске, на Миассе и Магнитной, в Осе и Кунгуре, сохранилось множество преданий, сказов и песен о Пугачеве, Белобородове и его предшественниках - атамане «Золотом» и беглых, которые пополняли собой «Камскую вольницу». Здесь показывают целые районы, обагренные кровью пугачевцев, цехи, в которых по приказу Хлопуши и Белобородова изготовлялись орудия, списки казненных, хранящиеся в заводских архивах, дороги, по которым отступали и наступали отряды восставших, озера, горы и курганы, с которыми связаны многочисленные предания о Пугачеве. Весь фольклор о Пугачеве на заводах Южного Урала проникнут чувством симпатии, восхищения героями восстания. Рассказы переходят из поколения в поколение, песни до сих пор поются старыми рабочими и казаками. Несомненно, на Урале сохранилось еще очень большое количество преданий, сказов и песен о Пугачеве и его славных сподвижниках, не обнаруженных до сих пор собирателями фольклора. Желание собрать фольклор о Пугачеве привлекало и Пушкина, когда он настойчиво добивался у царского правительства разрешения выехать на Урал, чтобы собрать материалы о Пугачеве. Пушкину хотелось побывать в тех местах, где происходили сражения, самому увидеть постоялый двор, где Пугачев обдумывал восстание, ехать той самой степью, по которой проходили войска восставших, перенестись воображением во времена Пугачева.

Яркие образы Пугачева, Хлопуши, Белобородова в «Капитанской дочке» сделаны в значительной степени на основании рассказов современников. Беседы с казацким и крестьянским населением дали возможность Пушкину прийти к заключению, что «уральские казаки, большею частью раскольники (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева». Наиболее яркие фигуры сподвижников Пугачева, описанных Пушкиным, это рабочие уральских заводов: и «славный каторжник Хлопуша, и артиллерист Белобородов, который соблюдал в шайках строгую дисциплину». Есть основание предполагать, что внимание поэта привлекли организованность в доставке орудий и военного снаряжения и та дисциплинированность, которую ввели в заводских отрядах Белобородов и Хлопуша.

На одной из страниц книги «Записки о жизни и службе Л. И. Бибикова», находившейся в библиотеке Пушкина, на полях рукою поэта жирной чертой отчеркнуты н подчеркнуты слова из фразы Бибикова о том, что Пугачев захватил много орудий, «умножив сие число орудий вылитыми по приказанию его на занятых им заводах разного калибра пушками». Из чернового письма Пушкина генералу Бенкендорфу от 22 июля 1833 года видно, что поэт предполагал вначале побывать и в Перми, чтобы ознакомиться с участием в восстании заводских рабочих. Чрезвычайно интересно, что большинство преданий о кладах Пугачева и стопинах его войск, которые сохранились до настоящего времени, почти тождественны с сообщениями Пушкина в «Истории Пугачева». Л пословицы и иносказательные поговорки Пугачева, приведенные в «Капитанской дочке», бытуют и до сих пор в различных районах Урала.

Все поговорки, песни, сказки, анекдоты и предания, которыми насыщены «Капитанская дочка» и «История Пугачева», говорят о том, как строго придерживался Пушкин правдивого изображения Пугачева и его товарищей. Пушкин безошибочно определял, какие песни являются подлинно народными, и песню о капитане Сурине, четыре строчки которой приведены в примечаниях к «Истории Пугачева», назвал «солдатской», то есть песней правительственных войск. Он, несомненно, знал все патриотические песни и предания, которые приводятся в сборниках песен и сказаний о Пугачеве и говорят, о том, как казаки просят царицу: «Заставь, наша матушка, за себя вечно бога молить» и сожалеют, что «Не дают-то мне, доброму молодцу, волюшки во Ленбурх сходить, Пугача убить», - он знал их, быть может даже записал, но считал псевдонародными и не включил ни в «Историю», ни в «Капитанскую дочку».

Миасские богатеи

Золотые дудки

У Баймака, около Верхне Уральска, арендовал у Российского общества Петров земли - и начал бить дудки

Золота нет и нет. «Раззор!»

Понаехали французы на прииска - скупают участки.

Петров задумал и свои дудки-шахты продать. Зарядил золотом - пятнадцать золотников - пять патронов и выстрелил из ружья в стенки шахты.

Французы, конечно, наперво пробу брали, а Петров покажи им те места, куда растерял золото. Ну, на первой же пробе французы взяли пять золотников с ковша, на второй—с воза шесть золотников. Обзарились на богатимую пробу и скупили за много тыщ шахты у Петрова. Разбогател Петров, а у французов нет и нет золота, а Петров помалкивает себе, бросил золото мыть, а открыл лавки в Миассе и зажил на настрелянное золото.

Был у нас золотничным на прииске Александровском Дунаев Петр Константинович, жизни от него не было старателю.

—С ума бы тебе сойти! - в глаза ему так и говорили.

Не давал он пощады старателю, а обвешивал он нас—спасу не было.

Нахапал золота - страсть. Не пропускал ни одной бабы и девки. Был холостой - лет тридцать семь ему было.

— Приведи Настю ко мне на ночку, делянку с золотом получишь! - предлагал он старателю, если у того пригожая дочь была.

— Баба твоя пускай придет ко мне, и сговоримся,— говаривал он старателю какому - и прогонит его с богатой делянки.

Которые бабы или девки шли по нужде, потому, «голод не тетка», а больше все ругали золотничного. «Рехнуться бы тебе умом, кобель окаянный!»—отплевывались бабы и девки.

Привозит однажды Дунаев тридцать рублей золота своему дружку, богатею миасскому—Важдаеву, скупщику золота.

Важдаев золото взял, унес к себе в спальню, а Дунаева— угощать:

— Закусим, Петя, а потом уж и дело! Это от нас не уйдет!

Выпили изрядно, закусили.

Дело к вечеру.

Захмелевший Дунаев и говорит: —Пора ехать! Прикинь на весах для верности золото, да рассчитаешься!

—Какое золото?

—Как какое?..

—Ты проснись, Петя! Аль очумел?

С Дунаева хмель, как рукой, сняло.

—Ты, друг, шутки брось! - и кинулся в спальню, а там золота и не оказалось.

А Важдаеву смех:

— Вот удружил! Ай, Петя! Никак, и впрямь рехнулся!

Дунаев - драться.

Важдаев крикнул дворника и вытолкал друга за порог.

Дунаев вскоре сошел с ума.

Золотокрады

На Мариинской шахте золото было при «Компании» шибко богатое. В сутки выбирали из шахты пять-семь фунтов.

Управителем тогда был Кнорт Владимир Валентинович? на прииске от «Компании» графов Асташева и Левашева и купца Дарагаиос, которые жили в Питере, а управителем всех приисков в Миассе был Баскин Петр Павлович, - это было в 1881 году.

Робили тогда в шахте по двенадцать и больше часов, а как вылезешь из шахты, дадут стакан вина, снимешь мокрую одежду н стоишь голый, хошь летом, хошь зимой, все едино. Обыщут, не вынес ли золото с собой.

Ну, мы, знамо дело, были тоже не дураки, на каторгу итти не шибко любо.

А платили нам поденно. На харчи не хватало, и потому золото все же крали у «Компании».

Мы, рабочие, так тогда говорили:

—Сам управитель золото ворует, и смотритель Дунаев, и стражник Петров, а нам что дали? Нет...

Был тогда у нас кочегаром у двигателя на шахте Пермяков Степан Андреевич, в шахту он спускался по делам своим как кочегар, и мы с ним договорились:

—Выноси, наверх, - золото пополам, - и выносил.

На него прилику не было у начальства.

Так-то вот в субботу поехал старатель-забойщик Воробьев в Миасс, домой.

Дело было зимой, холод, ночь. Вдруг на Воробьевской горе, за прииском, преградили ему дорогу-путь казаков человек семь с старшим стражником Петровым Михаилом Ивановичем. А Петров был шибко сноровный, и из-за него немало людей шло на каторгу.

—Стой! - скомандовал Петров. - Золото везешь?

—Ищите! - смеется Воробьев.

Был он отпетая головушка и умел провозить с прииска золотце-то.

— Снимай тулуп! Обыскали, ощупали, рылись в санях, в сбруе лошади, в гриве, везде,—нет золота.

— Где золото? - приступает Петров, а ему фискалы,— были таки доносчики из нашего брата, старателей.— донесли уж раньше, что золото Воробьев повезет.

—Ищите! - смеется Воробьев.

—Скидывай одежду!

Воробьев скинул пиджак, брюки, остался в белье исподнем. Обыскали,— нет золота.

—Скидывай все, дочиста! - приказал Петров, лютея все больше, и огрел Воробьева нагайкой

—Кар-раул! - было закричал Воробьев. Стражники заткнули ему рот, содрали исподнее белье,— нет золота!

Холод. Воробьев дрожит, а не сдается.

—Везешь золото?

—Разреши, Михаил Иванович, одеться! - взмолился Воробьев перед Петровым.

—Нет, ты скажи! —Везу Найдете - ваше будет! - твердит Воробьев.

—Присаживайся на корточки! - скомандовал Петров.— Оправляйся, так твою мать!

Охота—не охота, - а Воробьев уже замерзал,—все же оправился, сколь мог. Петров при свете фонаря порылся, порылся в... Воробьева,—нет золота!

—Одевайся, сукин сын!

Воробьев оделся, сел в сани, понукнул Савраску и был таков.

А золото у него в дровах, которые в санях были.

В полене Воробьев прожег дырку и туда ссыпал золото, близко к полфунту, дырку замазал, застрогал, и не заметишь.

Отвели делянку при «Компании» старателю Купцикову. Делянка оказалась богатимая. Известно, что эту делянку у Купцикова сей минут отобрали, как только обнаружилось голимое золото, и отдали «бабушке», - это так называли любимчиков смотрителя Дунаева на Царево-Александровском прииске.

Купцикову жалко свои труды.

Ночью он взял мешок, кайло и тихонько накопал камней кварцу с золотом.

Золото то слилось в каменьях.

Сколь мог унести, пуда два а ли больше. Спрятал в болоте, где теперь продснаб, а потом искал, искал по ночам— не нашел.

Мне уж перед смертью своей сказал:

—Ишши, Андреевич! Там оно—золото-то.

Я не искал—давно это было! Может, старик запамятовал, где спрятал. Кто знает? А место он мне показывал, старик надежный, не вертушка какой-нибудь и не пьяница. Только жалел, что 8олото-то пропадет, и божился, что верно это

Хищники

Случилось это в 1903 году после расстрела Златоустовских рабочих на Царево-Александровском прииске, близ Миасса.

В те годы управителем компанейских промыслов был Моисеев Модест Васильич. Больно он прижимал старателей-хищников, самолично с казаками делал облавы на нашего брата, как на зверей лесных. А еще лютее управителя были казаки Буровин и Суханов.

А хищничали мы, старатели, потому, ежели взять допуск на работу, то золото надобно было сдавать «Компании» по 2 р. 40 к. золотник, а скупщики золота, миасские богатеи, скупали по 4 р. 50 к. золотник. Вот старатель и хищничал, отсюда и слово «хищники».

Только слово это больше подходило втупор к начальству промысловому, потому, казаки, золотничные и управитель не уступали в своей злобе к старателю - хищному зверю, а то и похуже зверя были. Вот однажды казаки Буровин и Суханов налетели верхами на промывку к старателям, фамилии которых я хорошо не помню. Не то Макаров и Петров, не то по-другому они прозывались. Скорее Макаров и Петров, - было это дело, действительно, и о том по сю пору старики помнят.

Макаров с Петровым побросали снастешку и кинулись в лес, от казаков, а те их настигли и избили нагайками до полусмерти.

Мужики казаков просили, да те озверели в злобе лютой.

Старателей полуживых оставили в лесу, снасть изрубили, поломали, а сами угнали верхами.

Вдолге очнулся Петров после казаков, осмотрелся кругом. Никого. Вечерело. Рядом на траве лежит Макаров, лику на нем не знать: кровавьте рубцы да синяки только.

Кое-как запряг Петров лошадь в тележку и повез товарища в Миасс домой. Вскоре Макаров умер.

Облетела весть промысла о злодейском избиении старателей. Подали начальству мужики жалобу.

После воли, бывало, били старателей, но не так, милостиво, а тут такое—до смертоубийства дошло, и начальству скрыть и ушомкать это никак невозможно было.

Как ни старался управитель Моисеев взятками да знакомствами заступиться за своих служак, а пришлось Буровину и Суханову в тюрьму садиться до суда

Управителю Моисееву все-таки удалось «замять» дело. Буровин вернулся в Миасс, изрядно «помятый» в тюрьме старателями.

Вскоре, отдохнувши, Буровин начал действовать.

Однажды с помощью казаков он сделал налет верхами на кизнекеевских старателей-хищников.

Но кизнекеевские ребята были не промах и проучили Буровина.

Когда Буровин наставил ружье в дверь балагана, в котором были старатели, те схватились за ружье и втащили Буровина в балаган. Обезоружили.

Казаки угнали верхами.

Хорошую «память» дали старатели Буровину и отпустили только тогда, когда казак поклялся больше не притеснять хищников-старателей.

Взбеленился управитель и решил самолично проучить хищников.

Как-то однажды робили кизнекеевские большой партией—хищничали около Царево-Александровского прииска. Видят: скачут верхами казаки с управителем Моисеевым, машут нагайками, ружья берут на прицел. Старатели чуяли заранее, что начальство не оставит их в покое за Буровина и Суханова, и тоже кое-кто ружьишки имели. Началась перестрелка.

Кизнекеевские славились большой смелостью и ухваткой, и сумели они так сделать, что управитель в руки к ним попал, а казаки ускакали.

—Становись к станку - скомандовали управителю старатели, а наперво «легонько» его так помяли—избили, значит.

Нечего делать. Встал управитель к станку—желомейке.

—Качай воду!

Позеленел аж от злости Моисеев. Весь день до темной зари качал воду деревянным насосом управитель, а как остановится, старатели в бок черенком лопатки:

—Качай! Взмолился управитель:

—Пустите, ребята!..

—Робь знай!

Сделали сполоск, забрали золото, снасть и уехали старатели домой, а управителя отпустили и наказали:

—На глаза больше не попадайся и своим холуям - казачишкам передай то же... Даешь слово? - пришлось управителю согласиться.

—Только слово начальства оказалось «до порога».

—Бить-то старателей как будто не стали, зато за одну долю золота, как поймают, бывало, ссылали в Сибирь на десятки лет.

—Не мытьем, так катаньем донимали старателя

Два самородка

Начну наперво издалека, с жизни старательской старорежимной. Верстах в шестидесяти от Миасса содержал золотые прииски около села Вознесенского золотопромышленник Жуковский Н. Г.

Управитель на приисках был в то время Борисов. Строгости у Жуковского были большие, а Вознесенским старателям хоть бы что - смелые были. Работают себе без допусков, хищничают, значит.

Бывало, не раз захватывали казаки хищников на работе, да только Вознесенские ребята не промах. Хищничали они всегда большими артелями. Сгрудят казаков и заставят их вместо себя работать - золото мыть, а сами сидят себе, покуривают, ухмыляются да на казаков посматривают, поторапливают.

—Шевелись, казара!

После сполоска заберут золото, на лошадей - и ходу, а казакам накажут:

—Езжайте домой да больше не попадайтесь!

Преследовало начальство хищников-старателей—ловили, ссылали в Сибирь, да только не помогало это, хлеб старателя заставлял хищничать. Скрывали золото от «Компании» и те старатели, которые работали по допускам, и опять-таки по той же самой причине. Намоет золота, сдаст «Компании» для отвода глаз несколько золотников, а больше того - скупщикам.

Так, возиесенский старатель Петр Путилов наткнулся на богатимую золотую жилу. Работал с допуском—по закону, значит. Золото «Компании» меньше перепадало от Путилова, чем скупщикам, и проведал о том Жуковский. Дал распоряжение изловить Путилова с золотом. Я был в то время уже горным десятником. Поехали мы с штейгером Горбатовым, казаков прихватили. Время было летнее. Ночь - хоть глаз выколи - темная.

Приехали к делянке Путилова. Никого. И звука кайла не слышно

Глянули, а на горе четыре огонька вспышками светло,., в темноте. Догадались мы, что Путилов это с пайщиками курят. Услыхали, верно, конский топот и бросили работу. Решили ждать мы рассвета. Сидим у забоя, а сами с опаской посматриваем в темноту, в лес, прислушиваемся и сами про себя думку думаем: «Окружат нас мужики, может, много их, и заставят работать, а чего доброго и взбучку дадут».

Сидели мы, сидели. Оторопь нас взяла. Кто их знает, что на уме у этих Вознесенских? Ребята озорные.

Решили поехать обратно и доложить управителю Борисову. Попросту сказать, маленько струсили. «Пусть-де большое начальство голову подставляет».

Борисов обругал нас, - матерщинник был,—и погнал на паре лошадей, мы за ним.

Рассветало. Смотрим, пока мы ездили, старатели возов несколько увезли из забоя-то. Жилы, значит, золотой.

Управитель разошелся.

Ругается матерщиной и готов нам зубы повыбить. Папироску закурит, бросит и опять закуривает новую.

Наматерился досыта, присел на камень около забоя старательского. Курит.

Мы молчим, стоим около.

Солнышко показалось.

Глянул я на камень, на котором управитель сидел, а камень тот так и светится на солнце.

—Господин управитель, - говорю,—а вы ведь на золоте сидите!

Борисов скосил на меня глаза. Не понимает.

—Гляньте-ка - показал я на камень.

Вскочил на ноги управитель. Камень оказался с кварцевым слитком с голимым золотом.

Старатели ночью не могут заметить - и выбросили этот камень из забоя, оставили.

Из этого камня «Компания» взяла золота тридцать восемь фунтов. Делянку у Путилова отобрали и не допустили его больше к работе.

Жила оказалась с богатым самородком золота.

И таких, подобных случаев в старое время было не мало, когда старателя гнали с богатой золотом делянки и все его труды пропадали даром.

А теперь я расскажу о втором самородке, жиле золотой. Я сызмала по приискам. Еще в 1907 году на Царево-Александровском прииске, теперь Ленинском, я знавал о богатом месторождении золота. В старое время царское правительство не давало никакой помощи старателю, а только на его горб надеялось. А чтобы пробить шахту и до золота дойти, на это нужны были деньги, а деньги, как известно, были только у богатых, а если богатый дает денег, так ему надо было дать «сухой пай», то есть он кайла в руки не возьмет, а пай ему дай, да и долг отдай.

Бывший Царево-Александровский прииск не узнать. Теперь на Ленинском прииске моторы, механические золотопромывальные машины, электрические драги, фабрика бегунная, мощные водоотливы. Прииск залит электрическим светом. Школа, клуб, звуковое кино, больница, столовая... всего и не перечесть.

Так вот. Пришел я к дирекции Ленинского прииска и заявил:

—Знаю, где золото! Помогите взять его.

Дали мне четыреста рублей наперво и необходимое оборудование. Организовал я бригаду. Не ошибся. Золото пошло богатое. Еще дирекция дала нам пять тысяч рублей, предоставили нам насосы, моторы.

За короткий срок наша бригада взяла самородочного жильного золота семь с лишним килограммов.

Продолжаем делать выборки. Работа спорится. Члены моей бригады ребята работящие - хорошие.

Молодежь одевается в такие костюмы, в каких хаживал, бывало, в старое время только хозяин приисков да управитель. Дни отдыха проводим культурно - радостно.

И таких бригад на Ленинских приисках не мало.

Старатели теперь себя за людей признают.

Золото теперь не горе, а радость приносит старателю